Biografia

Quando dipingo ammetto l’atto pittorico come epigono della vita, con le sue immagini e le sue stratificazioni. Lo affermo, ma alla fine riconosco anche l’opposto.

È il dubbio il cardine attorno al quale muovo la mia pratica. L’ambiguo può celare una rivelazione.

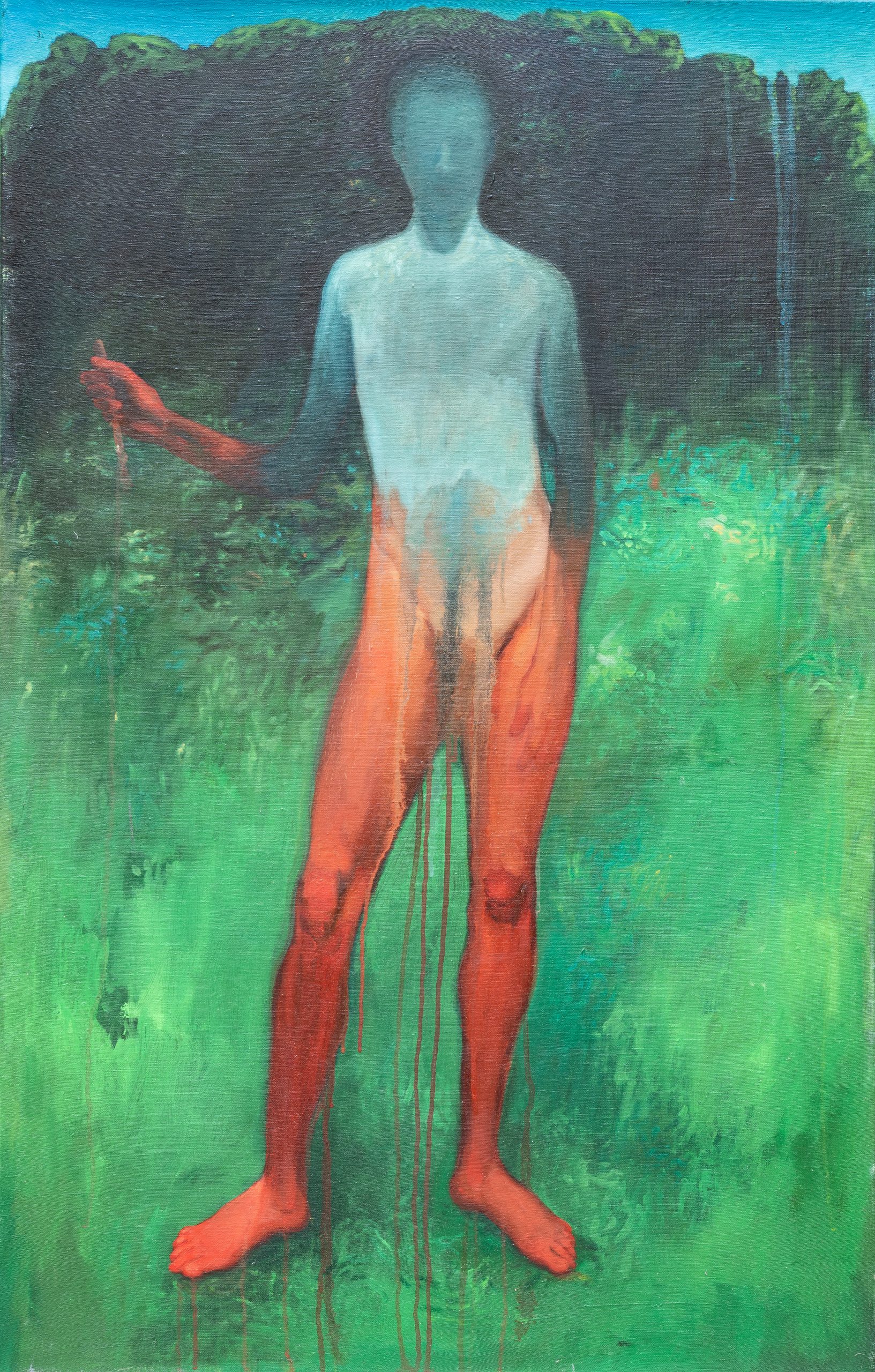

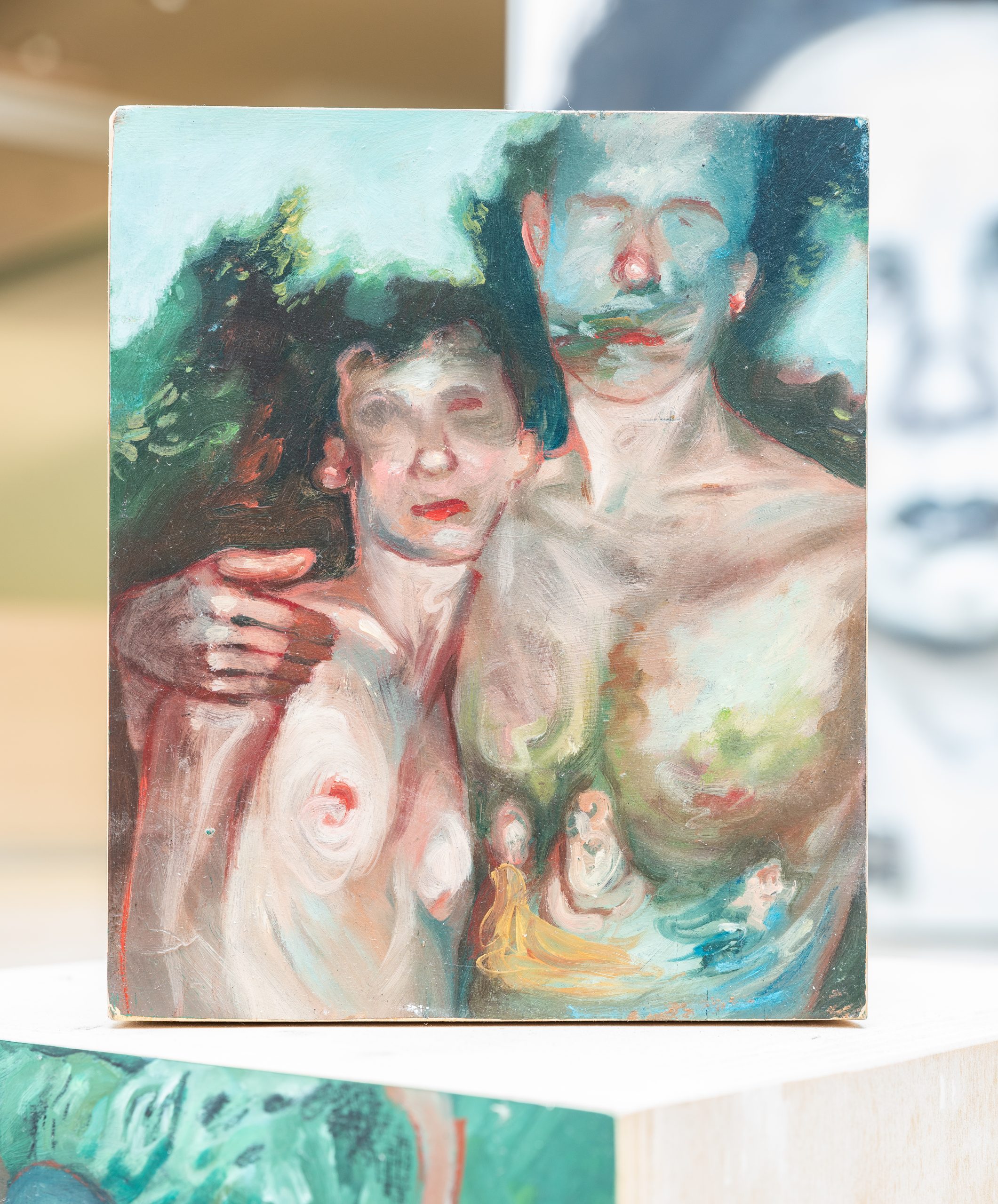

Sulla tela compaiono tracce che non sono mai la conferma di aver scovato qualcosa. Sono la testimonianza di una rimozione, di un occultamento, sono l’apparire di una serie di ipotesi.

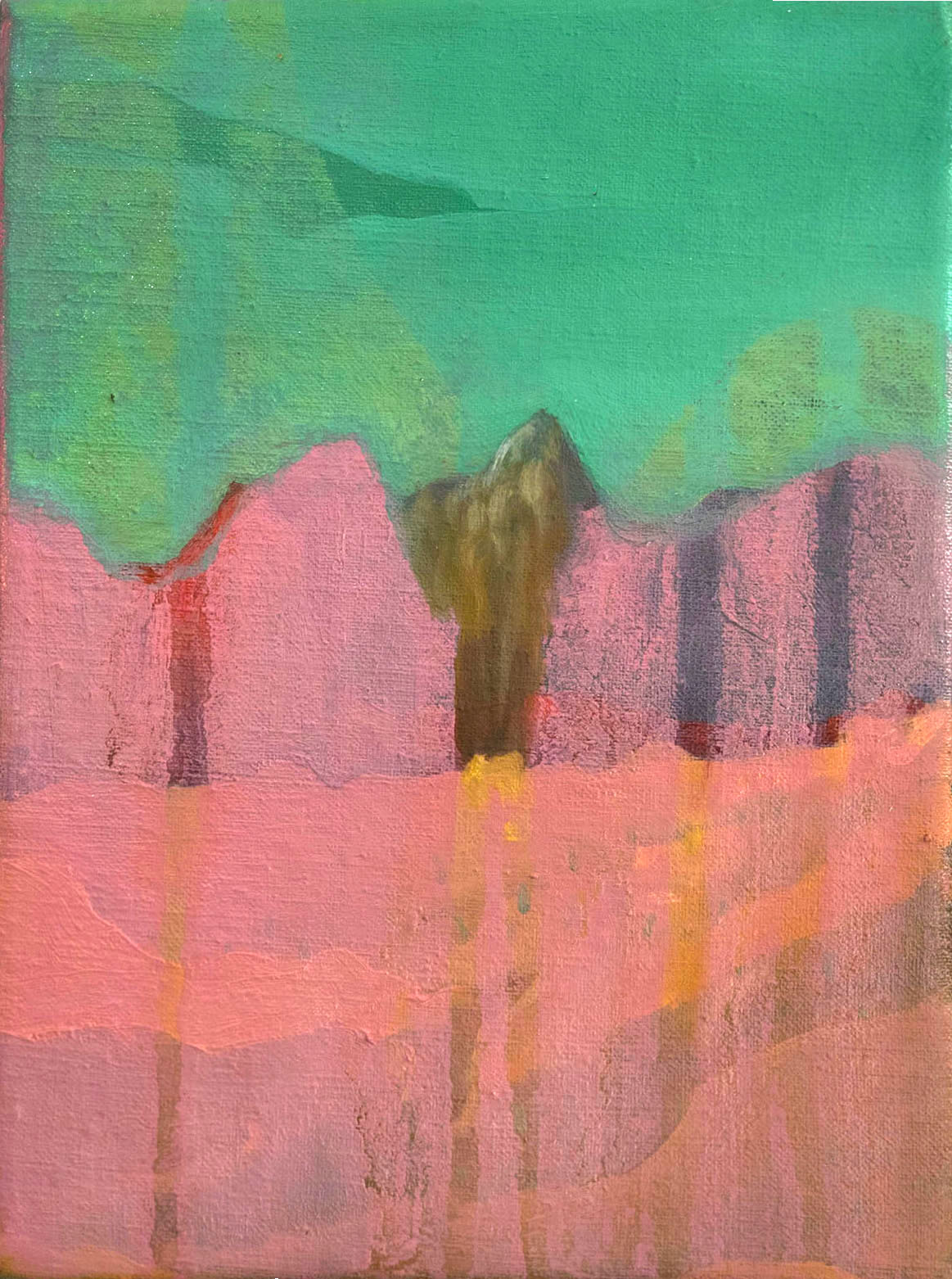

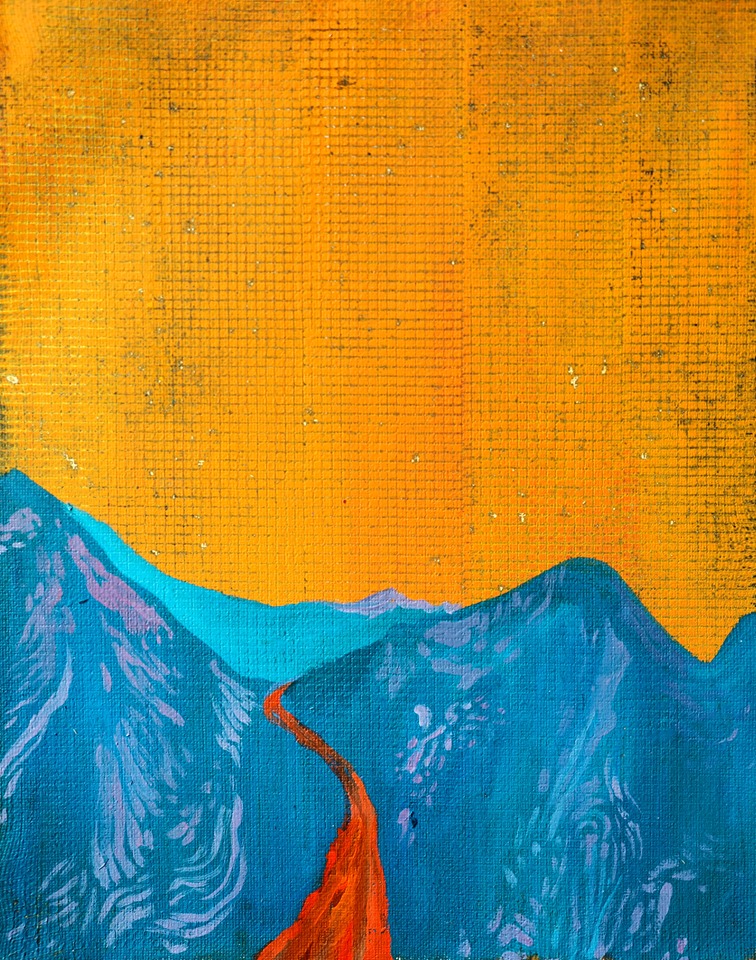

La necessità dell’atto di dipingere mi spinge a edificare una superficie dove costruisco un tempo attraverso le continue rimozioni e gli accumuli di pittura. L’immagine pittorica oscilla così in una realtà nomade, vive in un tempo indefinibile che trovo familiare. Leggere le teorie di Bergson sul processo di recupero dei ricordi mi ha aiutato a costruire stratificazioni di immagini non pure, cangianti e inaffidabili. Immagini che la percezione articola in una serie di rappresentazioni visceralmente dipendenti dall’esperienza, segni epifanici che lasciano presagire una qualche possibilità in divenire ma che non vogliono ammettere una realtà permanente, sondabile e descrivibile.

Gli uffici di Net4market ospitano, presso la sede a Palazzo Fodri, Cremona, la mostra di quadri di Giorgio Pignotti, intitolata: “Metamorfosi“

"E’ uno stato di solitudine, di attesa, un modo di vivere in equilibrio tra ciò che siamo e non siamo ancora."

Antonio Zimarino

Opere

Critica

La produzione più recente di Pignotti si innerva dunque tutta nella materia quale elemento espressivo coagulante dell’essenziale nell’umano trascorrere. La figura umana infatti pare disgregarsi, sciogliersi e smottare nel magma naturale, ora ordinato in paesaggi ora promiscuamente sconvolto e disordinato dalla natura che l’assorbe in un rivolgimento- stravolgimento che rimanda alle metamorfosi dei miti ancestrali quasi che un goyesco Cronos più che mai famelico si sia messo d’impegno nel divorare le sue creature.

Tiziana Cordani